飫肥城下町散策シリーズ(その3)では、「商家資料館(しょうかしりょうかん)」を紹介しよう(2020年12月25日に訪問、前回は以下を参照)。

「商家資料館」は飫肥街道(国道222号線)沿いにあり、場所は比較的わかりやすい。

概要

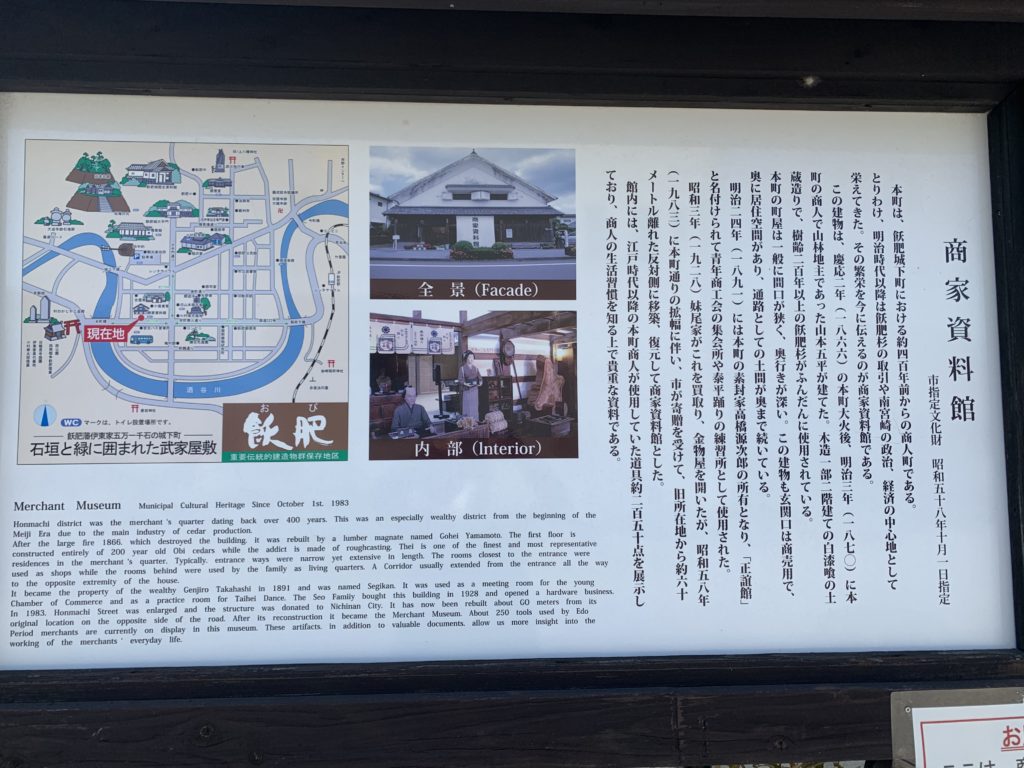

この建物は、明治3年(1870)に当時の山林地主の山本五兵衛が建てたものだ。明治24年(1891)に本町の素封家高橋源次郎の所有となり、「正誼館」と名付けられて青年商工会の集会所や「泰平踊り」の練習所として使用された。その後、昭和3年(1928)には妹尾家が買い取り、金物屋を開いたが、昭和58年(1983)本町通り拡幅に伴い、市が寄贈を受けて旧所在地から約60m離れた反対側に移築・復元して「商家資料館」となった。この年の10月1日、日南市指定文化財に指定されている。なお、構造は木造一部二階建ての白漆喰壁の土蔵造りで、樹齢200年以上の飫肥杉を使った豪壮な建物だ。

館内には、江戸時代以降の本町商人が使用していた道具約250点が展示されており、当時の商人の生活習慣を知るうえで貴重な資料となっている。

訪問に必要な情報

①場所 〒889-2535 宮崎県日南市飫肥8-1-19 (←Google マップが開きます)

②問い合わせ先 0987-25-4533(飫肥城下町保存会)、0987-25-2893(商家資料館)

③時間 9:30~16:30

④休業日 12月29・30・31日

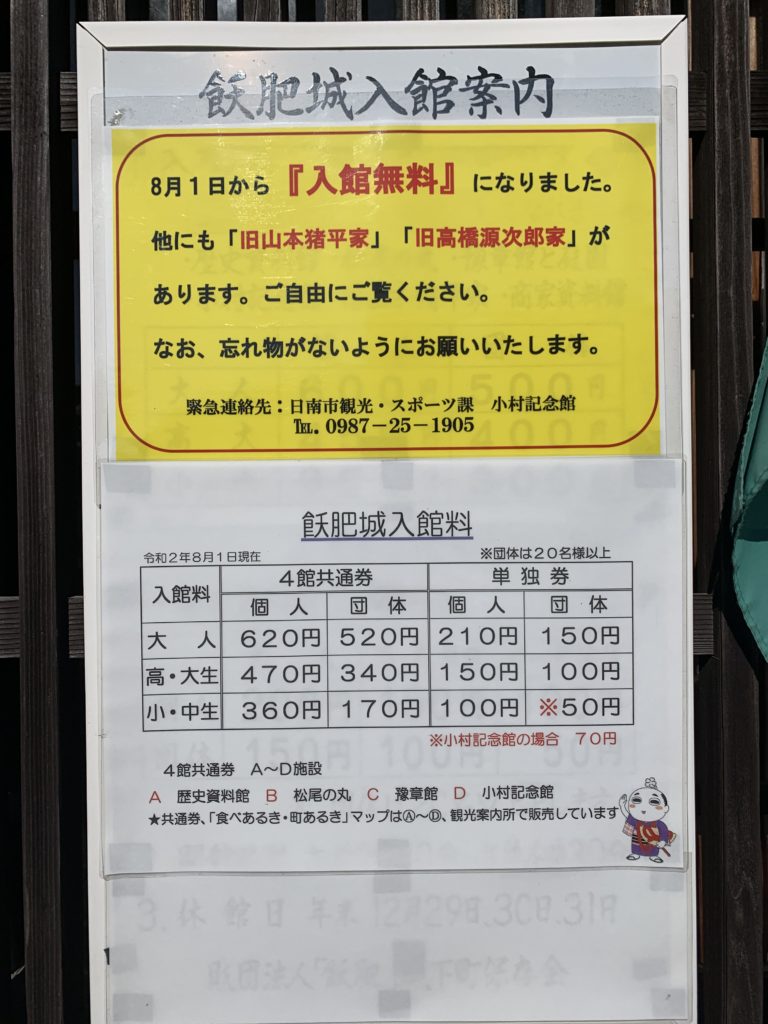

⑤入館(場)料 以下に示す様に、2020年8月1日から無料となった。

写真で紹介

では、早速写真でご紹介しよう。

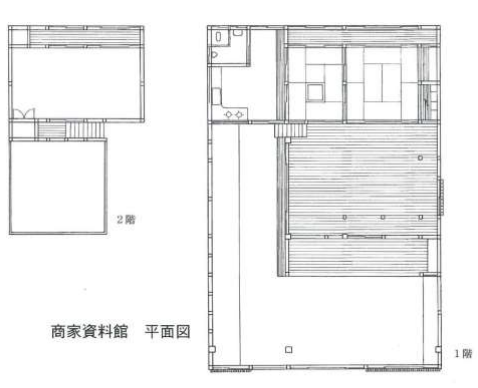

建物の平面図だ。1階が227㎡、2階が427㎡、計269㎡(81.5坪)。

「商家資料館」の右横に、説明板があった。

さあ、入ってみよう。

入って直ぐに民間消防用具の手押しポンプが迎えてくれた。

天井を見上げてみる。

江戸時代末期の純日本建築物だ。梁は幅26㎝×高さ33㎝×長さ800㎝、大黒柱は33㎝角、いずれも樹齢200年以上のオビスギを使用しているらしい(現代なら迷わず集成材を使うだろう)。建物の水平耐力は壁と貫によって保持されている。

玄関口は商売用。奥に居住空間があり、左側に通路としての土間が奥まで続いている。

左は「大八車」、右は「百貫積みの自転車」(魚や野菜の行商に使っていた自転車)だ。

展示コーナーには江戸時代以降の本町商人が使用していた道具約250点が展示されている。

ここは「泰平踊りの間」。踊りに関連する色々な道具が展示されていた。

「泰平踊りの間」の北側に囲炉裏があった。

2階にも2部屋あった。広々としている。

おわりに

今回は、飫肥散策の穴場的なスポットの1つ、「商家資料館」を紹介した。この建物は、飫肥街道沿いに位置しているので、人によっては「どこかで見たかも?」と感じられるかもしれない。

この建物は、明治3年(1870年)に建てられたので築151年になるが、目立った劣化も満たれず、大変良好な状態で保存されている。前回も言ったが、飫肥の建築物は建設当時のままの姿でメンテナンスの行き届いたものが多い。

今日は12月31日なので、この記事が2020年最後の記事となる。5月からスタート以来、読んでいただいた皆さんに感謝してペンをおきたい。

来年も良いお年を!!

おわり

コメント